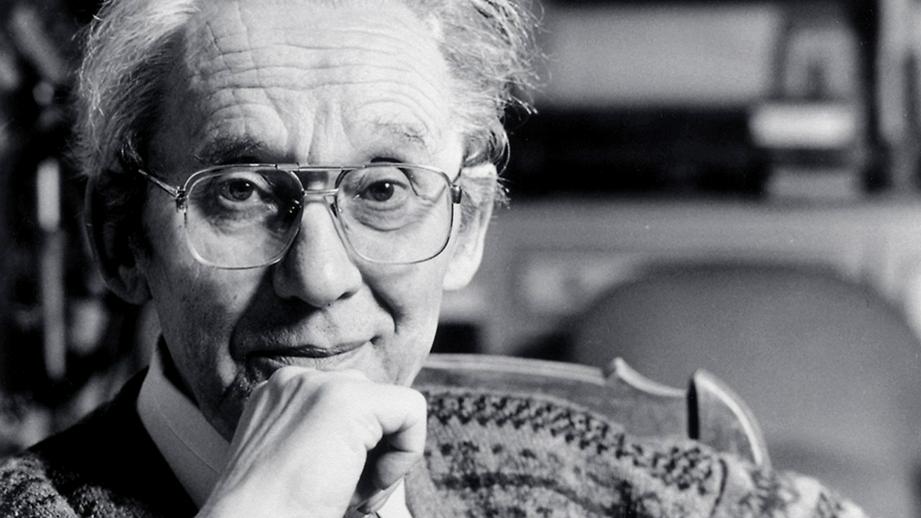

编者按:本文是中国本土的神学思考者对当代最重要解释学家之一的保罗·利科(Paul Ricoeur)的“迂回之路”(The Detour)的理论如何应用到中国教会、如何面对社会文化语境带来的现实挑战的探讨,盼望给读者带来启发。

引言

保罗·利科的“迂回之路”(The Detour)是其哲学思想的核心方法论,它反对一种直接、即刻的自我把握,主张自我必须通过对他者的诠释,经过漫长的“迂回”,才能更丰富、更正确地返回并理解自身。这一极富智慧的思想,为中国教会在当前社会文化语境中探索自身道路提供了至关重要的光照和路径指引。

一、利科“迂回之路”的内涵

利科的“迂回之路”建立在一种根本的洞察之上:我们无法通过直观或内省直接认识自我。相反,真正的自我理解必须通过对他者的诠释这一漫长旅程来实现。这条路径主要通过三个途径展开:

1. 通过符号(符号的迂回):诸如“罪”、“恶”、“希望”等内在体验,需通过宗教、神话和艺术中的符号(如“污秽”、“堕落”、“救赎”等象征)来表达。理解自我,必先诠释这些表达我们的符号。

2. 通过文本(文本的迂回):文本(广义上包括任何具有固定意义的人类创作与行动)一旦被创造,便拥有独立生命。理解自我,意味着去解读那些塑造了我们身份的文化、历史与宗教文本(如圣经),并在解读过程中重新发现自我。

3. 通过他者(他者的迂回):利科提出,“通向自我的最短路径是通过他者”。我们并非在孤独中,而是在与他人、制度、传统的对话和互动中构建自身身份。真正的自我是“被召唤的自我”,诞生于对他者的需求、爱与正义的呼吁的回应之中。

其核心精神在于:拒绝封闭、直接和内卷的自我认知,拥抱开放、间接和对话式的成长。真正的自我理解,必须经由放弃对直接性的迷恋,而踏上一段探索他者的旅程。

二、“迂回之路”对中国教会的三重意义

中国教会面临的许多困境,源于一种“直接性”的焦虑——渴望直接找到一种“正确”或“纯粹”的模式。利科的“迂回之路”为此提供了一种更具耐心和创造力的思路。

1. 从“直接模仿”到“创造性迂回”

• 问题:中国教会常陷于两难:是直接模仿西方教会模式(被视为“正统”),还是直接对抗本土文化(被视为“持守”)?这两种“直接性”路径都易导致水土不服或冲突。

• 方案:“迂回之路”建议暂缓“我们应该是谁”的直接追问,转而进行两项深度探索:

◦ 迂回一:深入诠释传统文本。不仅深研圣经,更包括两千年大公教会传统、神学思想与信经,理解信仰在不同文化中如何被表达,旨在汲取智慧而非照搬。

◦ 迂回二:深入诠释所处“他者”文化。将中国传统文化(儒、道、佛思想)及当代社会现实主义语境,视为需倾听、理解和对话的“文本”,而非仅是防范的“异教”环境。

• 目的:通过双重迂回,中国教会方能获得丰富资源,从而返回自身,创造性回答“在中国做基督徒意味着什么”。身份是在与双重他者(普世传统与本土文化)的对话中生成的。

2. 从“防御性堡垒”到“对话性社群”

• 问题:在张力下,教会易退为防御性堡垒,强调边界与纯洁,却可能失去影响力与社会功能。

• 方案:“迂回之路”倡导向他者开放的勇气,积极探索:

◦ 以中文哲学伦理词汇(如“仁爱”、“和谐”、“孝道”)翻译和表达基督教核心教义(如“圣爱”、“和平”、“孝敬父母”),重演早期教父以希腊哲学诠释信仰的伟大事业。

◦ 将基督教对公义、怜悯、谦卑的追求,与当代中国对慈善、社区服务、道德建设的需求相结合,使教会成为社会中显而易见的建设性、服务性力量。

• 目的:通过向“他者”(社会文化)的迂回,教会藉服务与爱证明自己是“好邻舍”,其身份在服务中得到确认,而非在孤立中保全。

3. 从“身份焦虑”到“叙事性身份”

• 问题:“我们是谁?”的身份焦虑时常困扰教会。

• 方案:利科认为,身份非静态标签,而是叙事性的建构过程。中国教会需通过讲述和重述自身故事来构建身份。这故事需糅合两大章节:

◦ 普世大公教会的宏大叙事:从亚伯拉罕到耶稣,直至历代圣徒。

◦ 中国教会的本地叙事:涵盖历史上的景教、也里可温教、天主教耶稣会士、新教传教士,以及当代信徒的见证与挣扎。

• 目的:此过程本身即是一种“迂回”——通过回忆历史(他者的故事)和展望未来(上帝的应许)来理解现在,从而创造更具韧性、更扎根、也更富盼望的群体自我理解。

总结

利科的“迂回之路”赋予中国教会一种卓越的战略耐心与深沉智慧。它鼓励中国教会避免“直接模仿西方”或“直接对抗环境”的二元困境,转而勇敢踏上一条更漫长、更艰苦却更富创造力的道路:首先,深深地进入(迂回)——进入普世基督教传统的深处,也进入中国文化与现实的深处,去倾听、学习、分辨与汲取;然后,才能真正地返回(理解自我)——带着双重迂回所获的全部智慧,回归并回答“上帝要在中国这片土地上建立怎样的教会”这一根本问题。

这条道路的终点,并非一个“西方式”或“地下式”的教会,而是一个在神学上忠于大公信仰、在文化上深深扎根于中国、在社会上成为积极见证的“中国教会”。这并非妥协,而是在精神意义上,重演早期教会将希伯来信仰成功“翻译”进希腊罗马世界的伟大历程。

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。