作者:村冈崇光 翻译:任天堂

导言:村冈崇光(1938年- )是国际知名的希伯来语专家,也是这方面罕见的亚裔专家。除了希伯来文,他也是圣经希腊语、亚兰文、古叙利亚文的专家。村冈先生曾经在东京教育大学、耶路撒冷希伯来大学学习语言学,后在英国曼彻斯特大学(1970-1980年)、澳大利亚墨尔本大学(1980-1991年)和荷兰莱登大学(1991-2003年)教授希伯来语等。村冈先生于2017年荣获英国国家学术院圣经研究Burkitt奖章,成为获得该奖的第一位亚洲学者。

2003年村冈先生从莱登大学荣休后,每年会拿出十分之一时间在亚洲20世纪上半叶曾受日本侵略的国家义务讲学,作为忏悔,持续了十五年。本文由两篇组成。第一篇《“你名叫什么?”》是村冈先生2017年初在菲律宾亚太神学院的礼堂布道。译者有幸濡染先生风采,在自己刚刚开始的略感沉闷的神学院中有如一股清泉。尤其是“没有一个群体在其历史中没有黑材料……昨天的受害者能蜕变为明天的侵害者”,“将我们的上帝想象为赦罪而遗忘,这是贱价恩典。”这些真知灼句每次读到都觉得醍醐灌顶。当译者当时提出翻译成中文,村冈先生不光应允,还发过来之前中国之行的札记,也就是本文的第二篇《再访中国大陆》。从答应翻译到成文,已经将近两年过去了。在这期间村冈先生已经在2018年初在中国大陆、新加坡等地完成了又一次救赎之旅。

本文在翻译过程中有参考吴琼芳女士在亚太神学院的口译稿,以及南京大屠杀纪念馆《紫金草》对村冈先生札记的译稿。

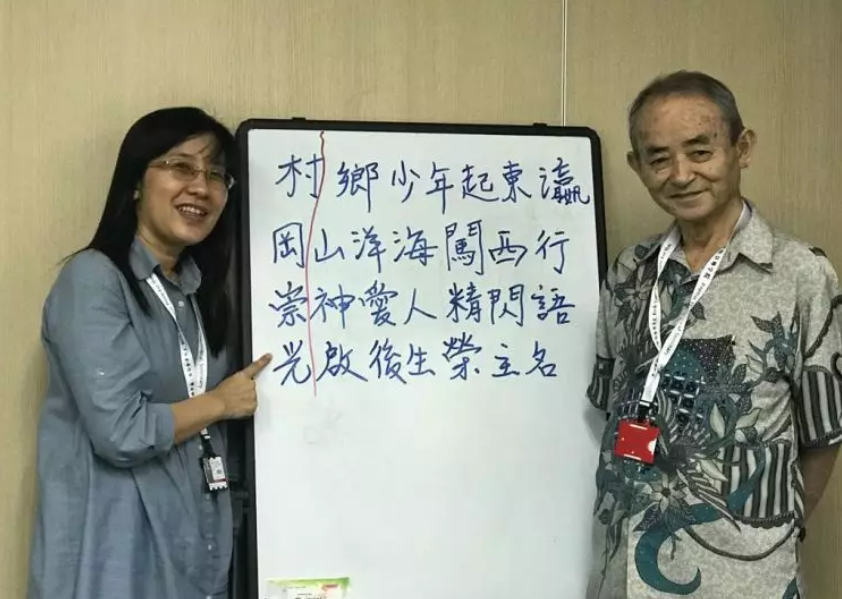

图一:今年(2018年)三月,村冈先生在新加坡浸信会神学院讲授圣经亚兰文时,引述了2015年在台湾授课期间,一位学生受到语言美学启发而赠送他的藏头诗:“村乡少年起东瀛,冈山洋海闯西行。崇神爱人精闪语,光启后生荣主名。”先生的人生轮廓和生活哲学绽放眼前。新加坡学生将其抄在白板上与先生欣赏留念。

“你名叫什么?”①

(创32:1-32可5:1-13)

创世纪32章是一个关于和解过程的故事。和解是圣经教导的核心信息。关于和解,我们能从这段经文中学到什么呢?

(一)谦卑是犯罪作恶者成功和解的必备前提条件。否则的话,不可能达成任何和解。在这里我们看到雅各的谦卑。不止一次他称呼弟兄为“主,我的主”,而不是“你”;而且用“你的仆人”来称呼他自己,而不是“我”。这一直延续到下一章,就是弟兄相见之后。这对于雅各来说是非常重要的姿态。当他还在母腹中的时候,神就告诉他母亲说:“大的要服事小的,”(25:23)并且他父亲也告诉大儿子以扫说:“你要服事你弟弟。”(创27:40)雅各的谦卑不仅仅针对他弟兄。他向神告白:“你向仆人所施的一切慈爱和诚实,我一点也不配得;我先前只是拿着杖过这约旦河,如今我却分成了两队了。”(32:10)虽然他半带着夸口对他的哥哥说:“我在拉班那里寄居……我有牛、驴、羊群、仆婢,”(4f)但是他知晓这一切都归功于亚伯拉罕的神、以撒的神。谦卑是雅各回到他家乡之前必须支付的属灵代价,这是他切切等候了那么久的地方,在这里他可以安心成家立业,不用再恐惧来自委屈哥哥的任何可能的攻击和报复。

(二)和解需要付上物质代价。在雅各的事情中,价格标益是非常严格的;各种各样的牲畜加在一起有550头。直到2005年底,德国为纳粹罪行已经支付了令人惊讶的数字总额:63.224万亿欧元(我预料德国也在赔偿那些幸存者)。这些款项是由所有德国公民的纳税来支付的。他们肯定认为,对于邻国的睦邻友好、对犹太国的道德诚实,这些持续支付的代价是值得的。通过物质途径、通过你的做法、通过你的行为,你的负罪感和懊悔可以有效地向受害者表达,而不仅仅是你道歉的话语或辞令。

(三)对于受害者感到罪疚和懊悔是完全和解的必备先决条件。当天亮的时候,雅各的对手恳求要离开,雅各坚持说不给他祝福就不让他走。匿名的对手问他:“你名叫什么?”你可能会认为那是一个非常简单明了的问题。对手当然知道一整晚跟他摔跤的是谁。他知道雅各已经求告神来救他脱离以扫,他害怕他的兄长;对手也知道雅各心里非常渴望与以扫达成和解、和平。但是通过这个简单直白的问题,对手其实是想让雅各看到他为什么要花20年时间离开家,为什么他仍然忧虑害怕他惟一的哥哥。这个对手是在提醒雅各:“雅各”——是啊,这应该是当你父亲问你“我儿,你是谁?”时的应答;但是你撒谎了,你回答:“我是你的长子以扫。”听到雅各诚实坦白、开门见山的回答,对手立刻就祝福了他,改名为“以色列”:通过你的谦卑、诚实和道德诚实,你已经成为得胜者,你已经赢得与神之间的和平,你也走在与哥哥和解的路上。

一个人的名字并不“仅仅是一个名字”。在我与桂子结婚的第一年,她要努力挣扎去适应一个新姓。当以扫发现被欺骗、祝福被欺诈都是雅各干的,他发出了撕心裂肺的哭喊:“雅各——他真是名如其人啊。”一个名字承载了这个人的过去和现在:其过去的所是所为,其现在的所是所为;你的将来也跟你的名字有关。

耶稣在开始医治悲惨的精神崩溃格拉森人之前,为什么需要知道这个着魔人的名字呢?招待难道没有告诉他下一个病人的名字吗?病人走到主的面前,喊道:“至高神的儿子耶稣。”所以他知道医生的名字。但是当被问“你名叫什么?”时,这个痛苦的人的回答是:“群”,这在拉丁语中表示拥有6000士兵的军事单位。我们医生给出了一个最不寻常的诊断——这个可怜人被6000个小鬼附着——恢复他的真实身份、他的真名,这是唯一有效的治疗,而不是镇静剂或药剂师的处方。在五旬节后,彼得在公会面前宣布:“除他[拿撒勒人耶稣]以外,别无拯救。因为在天下人间,没有赐下别的名,我们可以靠着得救。”(使徒行传4:21)。所以这个名具有拯救的能力,他具体化为一个拯救者。这个希伯来语名字耶稣意思是拯救者。

(4)虽然雅各不能得到对手的名字,但是他将这个胜地命名为“毗努伊勒”,意思就是“神之面”。虽然它没能翻译出来,这个具有“面”意思的希伯来词看起来是这个故事的关键词。20-21节字面翻译读起来像是:“你应该说:‘看,主,你的仆人,雅各,也在我们后头’。因为他想:‘通过这些在我面前先行的礼物,我期望除去他恼怒和憎恶的苦面,然后我就能够正眼看他的面,或许他会说:看我的面。’礼物在他面前经过,当夜他就留在营中”。在下一章我们看到雅各在他弟兄的营中,说:“因为我见了你的面,如同见了神的面。”在毗努伊勒雅各与神对阵。我们的毗努伊勒就是骷髅地,在这里,每当我们意识到已经犯罪时,我们都在这里与神对阵,就像我们听到耶稣在问我们:“你名叫什么?”

(五)在对手离去后,日头为他照耀,而不是简单的“日头出来”(和合本)或“日头照在他上头”(NIV)。他现在走出了一个漫长而极度黑暗的隧道,里面是良知的恐惧、焦虑、未知、罪疚。他现在在晨光中欢步前行。但是,他腿瘸了。在创世记余篇中,我们没有看到这个残疾人被医治。在他的余生中,每当他需要赶急时,“哎呀,”他都会想起在毗努伊勒的事故以及所有的意蕴。

有一个韩国宣教士跟我们在一起,今天早晨早餐时,他告诉我们一件有趣的事,我想跟你们分享。它是关于一个调皮的孩子的。一天爸爸告诉他:“听好了,如果下次再犯错,我会在卧室的木墙上钉个钉子。”钉子一直在增加。过了些时候已经有20个了!孩子有些沮丧。然后他有了主意:“爸爸,如果我做了件好事,你能拔出来一颗钉子吗?”钉子渐渐少了,过了些时候一个也没有了。这个孩子特别开心。但是当他仔细看这个墙,20个洞仍然在,不过他并没有让爸爸补上。

回到创世纪32章,这个插曲不仅仅是雅各记忆中的一根刺,也成为民族记忆的一部分。当数百年后书写创世纪时,他的后人不愿吃任何动物大腿窝的筋。他们需要时时被提醒,虽然他们依从祖先被称为“以色列的子孙”,虽然因为特别的赐福和为人类的特别使命他们被上帝召选,但是并不是因为他们的祖先,不是因为那个还叫雅各时的人。这也适用于我们:新以色列。

(六)一个名字的产生不仅仅是因为一个个人,也是一群人,一个家庭,一个教会,一个公司,或一个民族。名字将承载着具体化,这也适用于群体。没有一个群体在其历史中没有黑材料。从历史中记念和学习对我们来说非常必要,包括个人和集体,包括光明面和黑暗面。并且我会说,这种必要性不光是对侵略者,也包括受害者,无论这对后者有多么痛苦。我们都是会犯错的人类。昨天的受害者能蜕变为明天的侵害者。

如果我们没有从过去学到教训,下面是一个发生的例子。1945年8月6日原子弹坠到广岛,另一颗在3天后坠到长崎,我们日本人成为这个现代大规模杀伤武器在世界上的第一批受害者。大概12年后,一艘日本渔船(第五福龍丸)在不知情的情况下驶入美国氢弹试验的太平洋海域,在回家后两人死去,其他人仍在备受煎熬。最近东京北部的海啸以及接下来核电站的灾难清楚表明我们日本人并没有从悲剧中学到深刻教训。当最近自然地震、海啸袭击日本时,在全国上下有57座核电站在运转。作为核能的第一批受害者,我们连一座核电站也不该建。

自2003年我从莱登大学退休后,每年我都会访问一个亚洲国家,志愿教学,献上我的什一时间,也就是至少5周,作为上个世纪前半页我的同胞所带来的不胜数计的伤害、损失和折磨、物质和精神重创的赎罪行动。在占领这片土地(菲律宾——译者注)的三年间,日本军队给这里成千上万人带来了巨大伤害和折磨。不像我们当时的盟友德国,自从战争结束以来,我们国家面对过去,做的少得可怜。1970年代当我在英国曼彻斯特居住期间,每年礼拜纪念日②BBC都会播放一个著名电影《桂河大桥》。它是一个关于二战中,日军非法使用盟军战俘修建415公里长的缅泰铁路。由于工作条件恶劣、营养不良、医疗短缺和暴力体罚,在大概6,1000名战俘中,估计有1,3000名失踪。

我们也知道,在修建这座死亡铁路中,大批劳工从东南亚国家征调——经常是通过武力——我们在座的一些人就来自这些国家。在大概20,0000名劳工中据说有9,0000名失踪。虽然不同于盟军没有确切统计,但是这一点也不能减少悲剧的程度和迫害的范围。一次我读到一个印度尼西亚劳工,他在折磨中幸存下来,但是在战争结束后他身无分文,不能支付回家的路途。所以他决定待在原地,娶了一个当地泰国老婆。几年后他在村子里遇到一个前日本士兵,曾在铁路建设站做翻译(你们有些人可能听说过他:永濑隆③)。这个印度尼西亚人还跟停战时一样穷。永濑隆给他提供了回家的机票。超过半个世纪后他第一次回乡,刚开始他和乡亲都很难认出彼此。一天晚上在村子里聚会时,他谈着在泰国的经历。结束后一个老妪走近他,问:“你还记得我吗?”他努力回忆但是不能记起她是谁。然后她喃喃地说:“我是你的未婚妻,我现在仍然是!”这个老人一下子崩溃了,失声痛哭起来。我怕这并不是一个孤例。

有人告诉我在桂河大桥附近耸立着一座纪念碑,这是由一个从地狱里幸存下来的前战俘建的。碑铭题刻着所有抛尸荒野的战俘工友的名字,最底下题词:“我们选择宽恕,但是我们不能忘记。”一位日本基督徒牧者提到这个题词时说:“多么美妙,我们信的这个神既宽恕也忘记。”两年前,当我在台湾教书时,我在在台北一个教会讲道。我布道的标题是“我们的上帝健忘吗?”我对这个设问句的回答是响亮的“不”。我们的上帝不是忙于修正、刮除或美化我们的属灵履历。如果我们真的告解一宗罪并被宽恕,祂会在我们相关履历页上划上一线,但不会撕掉这一页或涂抹掉。只有通过记念我们被宽恕的痛苦罪行,我们才能真正为上帝的爱和怜悯而感恩。我不认为纪念碑上的题词信息是非圣经或非基督徒的。将我们的上帝想象为赦罪而遗忘,这是贱价恩典。

三年前,当我在南京大学做讲座,当以“村冈”为名介绍给听众时,我突然意识到1945年8月,我的先父村冈良江作为日本帝国军队中佐就在那里。那时我7岁。1937年12月,当南京大屠杀发生时,我还在母腹里。但是,我认同杰出的德国基督徒政治家里夏德·冯·魏茨泽克。1985年5月8日,在德国战败40周年时,他作为当时的联邦德国总统给国会作了一个演讲《荒野四十年》。他说:“对过去闭眼的人也是当下的瞎子。大多数今天的德国公民在战时要么是孩子要么还没出生。他们不能告解他们本身并没有委身的罪行。但是,无论罪疚与否,无论老幼,面对这个历史遗产,我们都负有责任去面对。”

图二: 看到台湾学生作的“村冈崇光”藏头诗后,一位新加坡学生作了一首“村冈桂子”的藏头诗送给他妻子:“远别京城赴村园,仰望天父攀冈岭。事主四海飘桂香,此生淡泊赤子心。”译者坦诚地告诉先生本首较前首欠佳。但是先生热切地说:“没有妻子,我的亚洲事工不可能完成。附上这首对她才公平。”可见先生对妻子陪伴的感激之情。

再访中国大陆④

在妻子桂子的陪伴下,今年很荣幸地再次访问了中国大陆。我的主人李炽昌教授2006年的时候还在香港中文大学,现在已经成了山东大学的教师。山东大学位于北京以南400公里的济南,自从去年开始李炽昌每年在犹太教与跨宗教研究中心教一个学期课。这次他邀请我用英语讲授基础圣经希伯来语,以及为他开设古典叙利亚语速成班。

4月14日我抵达济南,被蒋振帅博士接待。他是一个年轻的中国学者,最近从苏黎世大学获得了博士学位。通过一本由三个美国人写的教材,我与十二个学生每周见三天,每天三个小时,总共六周。这些学生资质不同,有些在读学士,有些在读硕士,还有些在读博士,但都很热心学希伯来语。很快我就发现这对他们是一个严厉的挑战,一些学生英语表达并不流利。学生们与振帅参与了每一堂课,都很客气、友好,经常给我和旁听者桂子提供很实际的帮忙。对于我们来说,汉语口语是天书。一个学生很亲切地陪我们去校园里的理发店——要是没有他做翻译,我们还要带着帽子顶着济南的日头到外面去。在我们离开去南京的一大早,另一个学生在大学门口等我们,保证我们不坐错车或被坏司机哄骗。

除了李炽昌,我们在中国的这六周给我们机会更行强化了八年前建立的关系。我们教学所在的楼叫“知新楼”,是一个27层的高层建筑。我给学生们提起一个中国谚语:“温故知新。”我们八年前在华东师范大学的主人张缨,特地来到济南见了我们。

周末我们就需要动身会见孟振华,他仍然在南京大学讲授希伯来语和犹太教。由于他们研究所的盛情,我们用所有收到的费用南下做关于“为什么用原文读圣经?”的讲座。我们不仅在济南和南京,还在北京也认识了不少朋友。在我们返回荷兰前一天,李炽昌的朋友、中国人民大学教授李丙权邀请我做讲座,内容跟南京大同小异。李教授和他的同事雷立柏教授(奥地利人,讲授希腊语、拉丁语和希伯来语,翻译了我的讲座)都非常友好。这与中日关系痛苦而紧张的历史形成对比。我们好几次都谈到这些话题,彼此交换意见。

在我们抵达济南后不久,我再次阅读本多胜一⑤1972年的作品《中国之旅》。本多是一名资深日本记者,他于1971年在中国大陆跋涉,会见遭遇日本暴行的幸存者。八年前,当我第一次读它的时候,我没有注意到一个事实,就是单单济南一个地方,就有八万名劳工被日本当局运送到北京东北方向的抚顺矿井。在一章介绍1937年日军入侵上海时的暴行时,一个75岁的虹桥幸存者告诉本多,他一家20人中17个人都被日军杀害了。八年前,虹桥对我来说仅仅是上海的一个陌生郊区,但是今年我们的飞机从日本福冈降落在上海浦东机场后,我们旅行一个小时去虹桥机场订飞往北京的航班。当我把这些发邮件给上海的张缨时,她让我不要为过去的历史太有负担,因为她觉得我已经做的够多了。我只能回答:“这些痛苦的回忆怎么能让我释放?我来这里为了什么?”

我们在上海搭上了动车——这是中国人正自豪的——孟振华在南京火车站接了我们。他问我们的第一个问题是:“你走路还好吧?”不像八年前,我最近在济南买的一双新鞋让我感觉很舒坦。他很殷勤地帮我拎包,里面放着手提电脑和几本书。

5月14日,妻子和我访问侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。这是第二次访问该馆。第一次是八年前,由我们的朋友、南京大学犹太文化研究所的孟振华教授陪同——2006年,当我在香港中文大学讲授旧约时,我们认识的。在过去八年间纪念馆已经扩建了不少。我作为日本人,像第一次一样被看到的所震撼。我的先人怎么能在世上做这些,在这里、还有中国其他地方?一个大厅的整面墙都密密麻麻镌刻着30万牺牲者的名字。“这个名单可以确定仅仅是冰山一角,”我告诉纪念馆的王博士,他耐心细致地给我们做导游。另一个展厅是一张图片或绘画,是在长江边上的一堆尸体。其中躺着一个裸体女人,可能被奸杀了,一个小男孩在她身上哭。这是一个难以抑制的痛苦心酸画面。

这座城市对我来说有种特别意义,我的先父村冈良江曾驻扎在这里,当时是日本皇军航空参谋陆军中佐。他应该是在1938年上半年从中国其他地方抵达这里。在一面墙上是从各个方向攻进城内的几个分队的指挥官的名字和图片。在这些官员中没有看到我父亲的名字。我松了一口气。在日本战败后,他也没有在南京军事法庭或东京军事法庭出证。

像八年前一样,当看到成群游客,或老或幼,或男或女,投入地阅读解说词和历史图片时,我感到一种安慰。不时我会感觉到一些游客的冷峻目光。每当看到与我年龄相仿的、貌似中国人的游客,我都会垂下目光。我无法直视他们的眼睛。

一些显示屏投放着当时日本媒体报道、日军官方文献、私人信件引文和日本兵日记的剪辑。这些见证了当时发生的事件。

参观结束后,纪念馆馆长张建军博士招待午餐。由于在游客中我无法认出日本人,我就问他是否来有日本游客。他回答说这很难说,因为入口处并不要求出示护照。在前一晚的夜宵上,南京大学中华民国史研究中心执行主任姜良芹博士提到,最近三个日本首相访问了纪念馆。当我问到是否卸任首相,得到的答案是肯定,我回答说这并不够。如果安倍先生现在访问这里,他会学到一堂历史课,会在两国僵持的关系中带来切实进展。

为了表达我的感激,我给张博士送了我最近出版的一本英文书:《我的苦路——沿着日本帝国主义在亚洲扩张之路(My Via dolorosa: Along the Trails of the Japanese Imperialism in Asia)》。它记录了我在这些上个世纪前半页遭受日本侵略的亚洲国家的义务讲学事工,这是我在2003年从莱登大学教授席位退休后的事工。当我说这是2014年底日文本的英文增订本时,他问我是否有额外的册本。我就马上印制了出来。这样我的负担——无论身体上还是心理上——都稍微减轻了。馆长也客气地接受了一笔现金,这是我一天前在南京大学讲座的谢礼,是由南京大学和一个制作讲座录像的当地机构支付的。我告诉馆长和一起的客人说,我不能让我的账户增加一块钱,这是由我的同胞带来的不计灾难和不公。张博士就提到纪念馆管理的一个基金,用来为屠杀幸存者提供资助。

然后在张亮女士的引导下,我们被带到临近纪念馆的新扩建馆(南京利济巷慰安所旧址陈列馆——译注),这里全部主题就是所谓的“慰安妇”。

在我们进去的其中一个展厅里,墙上挂满了70个上年纪的牺牲者图片和名字。但是当她们作为性奴被日军摧残时,她们肯定很年轻。她们可能经过几十年梦魇后,决定在她们晚年公开。这个决定可能导致她们与家人朋友的关系紧张,她们在社会上的名声受损。另外,还有几十、成百、上千受害者同伴决定继续隐姓埋名,她们很多人将带着痛苦的记忆进入坟墓。

在著名日本记者本多胜一的一本书里,有他亲自采访中国牺牲者的深度报道。他说,当日本兵接近一个中国村庄时,村民马上会警告日本兽来了。本多继续引用一个动物学家说动物并不强奸。因此,一个公牛并不会强迫跟一个并不兴奋或情绪不佳的母牛交配。本多书中的观察对我来说是颠覆性的。这意味着这些在中国号称为帝国而战的日本兵以及他的长官比禽兽都坏。他们对中国女人所做的是野蛮暴行,摧毁了她们的尊严。心酸的事实是这些军人也摧毁了他们自己的人格。在与张女士分享了我的观点后,我们在下一个展厅看到了一个标题“兽群”的墙体。

在一个上了年纪的受害者的照片旁边,挂了一张她年轻时的照片。她惊人的漂亮迷人。一夜一夜被日本兵折磨,对她来说这一定极其痛苦。

我发现展览一个很好的地方,就是并没有局限于中国牺牲者,也有朝鲜人、菲律宾人、甚至日本牺牲者。我第一次知道了一出1942年的中国歌剧《秋子》,它改编于新婚日本女人秋子的真实故事。她作为慰安妇被强迫来到中国。一天夜晚,一个男人——他在日本新婚后马上被征兵派遣到中国——造访一个慰安所,进了房间之后,站在他面前的是他亲爱的妻子!这个主题已经超越了国界。这些牺牲者,作为女人、作为人类的基本尊严,已经被掠夺了。在一个房间里有一套关于这个主题的最近出版的书。很荣幸有一本是我合写的(2008),涉及到在印度尼西亚遭受折磨的荷兰牺牲者,当时印度尼西亚还是荷兰殖民地。我提供了从荷兰语翻译成日语的八个牺牲者的册本,这本书三年前在东京出版。

在我们参观马上就要结束时,我伫立在一尊上年纪受害者的雕塑前。标题是:“流泪不止”,还有一个说明词:“请为她拭去眼泪!”我知道从她眼里流出的不停眼泪是从一些社会机器流出来的,我忍不住从附近的篮子里拿起毛巾,在那里站了几分钟,轻轻地擦去她的眼泪。

纪念馆赠我们一册名为“和平之舟”的明信片——多么美妙的标题!另外我想,纪念馆这艘扬帆起航的船上还应该镌刻上“正义及和平”。否则这艘船未能抵达目标港口,就会中途沉船。整个纪念馆所展示和记录的深刻而丰富的不公,需要适时地提及和正视。正义不彰,和平难达。正义的要求必须得到满足,和平值得我们付出任何代价。

一个周末,振帅和他妻子带我们出来游览趵突泉,一个有72个活水泉的著名公园。我们参观的焦点是济南惨案纪念馆,纪念1928年5月3日日军发动的屠杀。在15年战争开始之前,由于城中的12名日本居民被蒋介石军人杀害,作为报复至少3000名当地人被杀害。我的一个座右铭“前事不忘,后事之师”在里面很多地方可以看到。在一个饭店我请振帅和他爱人吃夜宵,我说:“今天在纪念馆我看到很多孩子由他们父母陪着。这些孩子不仅在学校学这段历史,在家里也学吗?”他们的回答是:“今天很多年轻一代看待未来,聚焦于未来的‘快乐’生活。”当我与南京大学的姜教授吃饭时,我们认同现在战后中国年轻人普遍漠视这段历史,这个现象是她研究的焦点,我们需要做更多。

在这方面,一些济南学生的反馈颇为鼓舞。一个学生借了一本《我的苦路》,他告诉我他对于我们所述历史的观点有一种新的维度,他与另一名博士一起表达对我事工的感激之情。一些学生倾诉,在六周时间里,他们不仅学到了希伯来语,还学到了很多其他有价值的东西。

振帅很惊喜的发现课程竟然覆盖了整本教科书。在课程末尾,中心主任傅有德教授来到教室,表达他对教学的感激之情,转达从学生那里听到的正面反馈。

像往常一样,我们合唱希伯来民歌《Hinne ma tov》结束课程,这个旋律是诗篇133:1。接下来我们被邀请参加丰盛的中餐。在李炽昌表达对我教学的感激和赠送珍贵礼品之后,我也表达了对山东大学理解、接受我访问动机的感激,以及犹太教和跨宗教研究中心员工李炽昌教授和姜振华博士以及学生们提供的热心款待,对我们表达的热心友好的欢迎。我接着说,过去六周我说的一些话、做的事可能唤醒了过去历史的痛苦回忆,但是就像李炽昌在他的告别演讲中所言的犹太俗语:“遗忘导致流放,记忆带来自由。”这也被德国里夏德·冯·魏茨泽克在他的著名演讲《荒野四十年》中所引用。罔视过去,我们不可能有有意义的向前进步;没有过去,就没有现在和未来。我也表达了对中国政府官方立场的不安,他们说中国人民对普通日本公民没有敌意,中国人民追咎日本帝国主义领导人在近代中国所做的事。我完全支持周恩来所表达的观点:“我们恨罪,不恨人。”但是,我不能相信曾经强奸、谋杀中国女人的日本士兵,推脱被学校老师洗脑而规避责任。在诗篇106:6我们读到:“我们与我们的祖宗一同犯罪。”诗句毫无疑问是在祖宗犯罪几百年后撰写的。这样诗人不能视他的同时代人为这些罪的帮凶。他接着说他的祖宗不久就忘了他们自己的罪以及上帝向他们展示的恩典(13,21节)。诗人表达了与祖先一体的意识,将自己等同于他们,虽然他并不赞同他们的罪,而是期望看到他的国民从过去学习,不要重复过去的罪(前车覆,后车戒)。

为了帮助他们提高大声流畅朗读希伯来语的能力,我编纂了一个希伯来章句记忆卡,要求学生们记忆,在课堂上背诵出来。在抵达济南后不久我就被大学门口的标识所吸引:“出入平安”。在中国大城市,一旦你上了一条繁忙的公路,无论步行、骑车,还是开车,你经常会发现自己处于危险状态。这个标识让我想起诗篇121:8:“你出你入,耶和华要保护你”,我就将它加入了章句记忆卡。我与学生们分享了桂子在去年一月的经历:她爬上二楼刚落脚,一阵眩晕,从16个台阶跌到地面。我们很感恩她没有伤到骨头。我给学生们说:你们可以将章句改写成“你爬上爬下,耶和华要保护你。”在我们去济南前,我们在日本待了一周。如果我们从日本到上海的航班行程晚六个小时,我们可能被最近的大地震碰上了,它的震中离我们家乡不远。要不是我们必须支付数百欧元再买两张单程机票,我们的行程差点被严重打乱,因为在我们去日本的途中我们必须从北京的一个航站楼到另一个,导致错过了一趟航班,在首都熬了一夜,就买了两张单程机票,我们深深地感恩在这七周里上主日夜对我们的看顾。我们俩谁都没有跌倒在路上或飞机台阶上。

在回家第一天,我高兴地在一个日文报纸的网页看到一家日本龙头公司三菱材料,现在正式向受害的中国人民表达真诚道歉,他们已经与一群中国战时强迫劳工受害者——曾经导致不少人死亡——协商了大概一年,他们决定赔偿3700名受害者或其近亲每人一笔10万元,树立一座纪念碑,赞助继续寻找仍然失踪者。2007年一些中国受害者去东京法院申诉赔偿,当时日本最高法院驳回了他们的申诉,以1972年的中日双边协定为依据。这成为日本政府的历来立场。最近的协定非常关键,三菱独立而蔑视日本官方立场。涉及到的受害者在39000名中国被迫劳工中不到10%。日本压榨的不仅仅有中国籍劳工,还有其他战俘。其他日本公司有希望受到压力,我们切实希望他们能够效法,不要让三菱材料成为异类。日本原来的盟友德国,数十年前已经落实了这个方向。让我们日本人用70年时间抵达这个里程碑,这很丢人。我们只能用“聊胜于无”来安慰自己。这仍然是相当受欢迎和受鼓舞的进步。

2016年6月9日

尼德兰Oegstgeest

村冈崇光

注释:

①2017年1月26日村冈崇光在亚太神学院(菲律宾)的布道。

② 礼拜纪念日(Remembrance Sunday):在英国和英联邦,为纪念二战以及相关冲突中,英国和联邦军队和民间服务人士和女士做出的贡献,而设立的日子。设立在11月的第二个礼拜日。——译注

③永濑隆当时作为日军翻译,战后致力于忏悔与和解。

④本文是村冈崇光2016年4月在中国山东大学、南京大学、中国人民大学、南京大屠杀纪念馆的札记。

⑤20世纪60年代后期到70年代初,本多胜一作为《朝日新闻》的战地记者,实地采访越南战争,亲眼看到美军在越南的作为,他产生了疑问:“当年侵略中国的日军到底在中国干了些什么?”由此,他萌发了要到中国采访的念头。“他是第一个将整个南京大屠杀的历史告诉日本人民的学者”。

注:本文为《福音与当代中国》杂志第三期文章,本平台蒙允刊登

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。