2025年,再洗礼运动(Anabaptist)将庆祝他们的500周年纪念。1月21日是这场16世纪在欧洲兴起的宗教改革运动开始的日子。

五个世纪之前,苏黎世(瑞士)的一群信徒迈出了成人洗礼的一步,他们有着要将福音原则付诸实践和追随耶稣的坚定信念。

尽管最初的信仰社群受到过暴力迫害,但他们仍有能力生存到今天,还在现在的全球基督教中留下了备受赞誉的遗产。

卡洛斯·马丁内斯·加西亚(Carlos Martínez García)是一名墨西哥记者,著有数本著作。他在接受西班牙语新闻网站《新教数码》采访时,对再洗礼派的历史、原则和影响进行了概括性论述。

问:再洗礼运动是如何开始的呢?

答:在1525年1月21日的瑞士苏黎世,该市宗教改革家慈运理(Ulrich Zwingli)的一群前门徒决定将他们在学习查考新约圣经时所理解到的内容付诸实践。

在此之前的约两到三年,他们直接学习查考了希腊语的新约圣经,有着丰富的感想。在进行了阅读和发现之后,他们得出结论:洗礼必须在有意识的信徒上进行,也就是说,人必须理解自己正在进行的行为。

此外,这一行为必须能反映至少两大重要行动:

第一是,在经历了皈依之后决定追随耶稣,他们将其称之为“新生”、“穿新衣”或者其他新约圣经上的表达。

第二是,通过洗礼对皈依作公开见证,以及加入一个承认并实践相同原则的信徒团体。

在这个由约20或23人组成的团体当中,费利克斯·曼兹(Felix Manz)、康拉德·格列伯(Conrad Grebel)和乔治·布劳洛克(George Blaurock)等后来变得闻名遐迩的名字已赫然在列。他们决定,在1525日1月21日的一个周六傍晚,差不多是日落的时候,实施这一被他们认为的对于表达‘什么才算作基督徒’至关重要的做法。

那时,乔治·布劳洛克请求康拉德·格列伯在费利克斯·曼兹母亲的家中为自己施洗。之后,他们自己也为彼此施洗。

这么做有部分原因是因为苏黎世市议会的决定,他们下令禁止此类聚会和有关信徒洗礼的公开辩论。

那些继续这么做的人会受到如下惩罚:苏黎世公民会被监禁,非苏黎世公民则将流放。

问:这事只是件地方事情吗?它又是如何传播到其他地方的呢?

答:这一运动之所以发展得很快,是有很多原因的。其中一个是他们深深相信将自己的发现传播到其他地方的重要性。这一冲动是具有决定性的,可以说是内心信念和热切分享相结合了。

此外,苏黎世附近已经产生了相当多的查经班,特别是在如农民、制鞋匠、裁缝和其他行业当中,家家户户男女老少都包括进来。

在苏黎世附近一个名为措利孔(Zollikon)的小镇上,已经存在一个抱有同样信念的活动团体。在这些社群当中,甚至就连某些官方教会的成员也拒绝为他们年幼的孩童施洗,导致当局施加压力,要求为婴儿进行洗礼。但是,他们坚持自己的拒绝。

一方面是,一些具有较高学术水平和圣经知识的人参与了1月21日的事件。另一方面是,劳动人民已经在违抗市议会的官方法令了。

也就在措利孔,该社区的信徒们在1月22日开始将新信念付诸实施。地方当局遵照市议会法令,迅速对不服从者采取行动,判处监禁或流放。

但是,这些信徒之中有很多人既不愿受制裁,又有分享信息的内在信念,他们几乎是在第二天就开始传播他们的做法。

同时期,在欧洲不同地区,已经有部分小团体或个人或多或少独立地达成了相同的信念。

接受这些新信徒建议的肥沃土壤已经产生。在不同地方,无论是天主教地区还是新教地区,都有发现对这一做法的开放和接受,无疑进一步促进了运动的迅速发展。

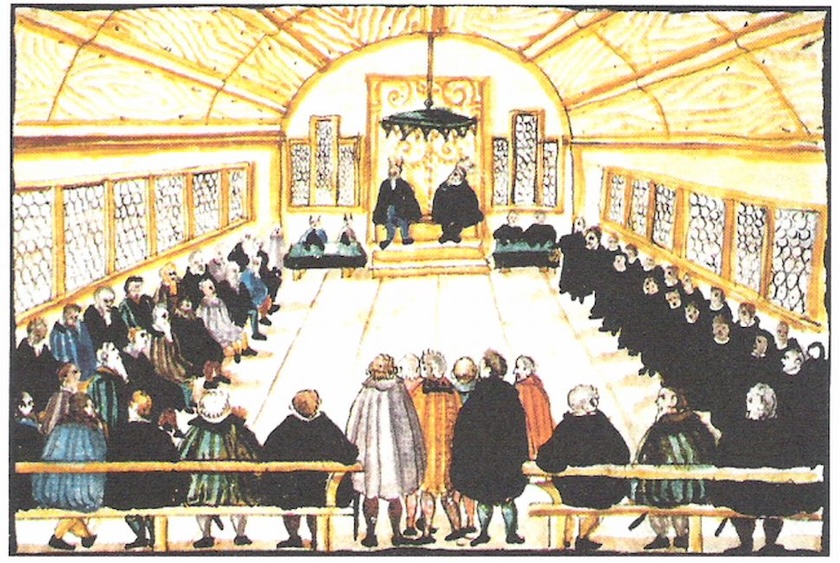

1525年苏黎世,费利克斯·曼兹和乔治·布劳洛克(左上两人)与慈运理和利奥·余德作辩论(右上)(图源:Drawing by Heinrich Thomann, Wikipedia

问:在洗礼派改革与几年前开始的新教(路德宗)改革有什么不同之处吗?

答:第一代宗教改革家在历史上被称之为“裁判官式改革家”,即他们是得到裁判官支持的宗教改革家,如我们能提到的路德、梅兰希通(Philipp Melanchthon。路德的密友,巧舌善辩,代替过路德出战莱比锡大辩论)和瑞士的慈运理等。

有意思的是,之后再成为再洗礼派的某些人最初是裁判官式宗教改革家们的追随者,或者至少能在以下问题上与裁判官式宗教改革家的意见相一致,如信仰是寻求与上帝和解的工具、这一和解只能通过基督才能达成、圣经的中心位置,以及宗教改革的其他关键信仰。

但是,再洗礼派和激进宗教改革其他派别得出的结论是,圣经教授的内容超出了裁判官式宗教改革家们所坚持的内容。

举例来说,再洗礼派强调个人皈依和“新生”的重要性,经常使用圣经中耶稣与尼哥底母相遇的形象和“重生”的教导。

他们也认为,信徒社区应当属自愿性质的,这导致他们对官方教会或地区教会的原则提出质疑。后者这些教会在国家当局的支持下,将单一教义强加给既定地区,排斥它者。

再洗礼派的结论是,教会应当属自由、自愿性的协会,应当实践耶稣教导的伦理原则。事实上,再洗礼派一大重要分支拓展了和解和和平神学。

但是,重要铭记于心的是,激进式宗教改革不单包括再洗礼派。举例来说,托马斯·闵采尔最初赞同路德的观点,但后来与路德决裂。闵采尔相信并实践圣经上的教导,即必须改变不公正的社会结构,甚至可以通过造反来达成。他是“风暴天堂”(heaven by storm)思想的积极倡导者,这点从他支持德意志农民战争就可见一斑。

1524年,闵采尔支持农民战争和《十二条款》(德:Zwölf Artikel,战争期间由农民提出的纲领性文件,提到废除农奴制、解雇不合格牧师、限制地租劳役、限制封建领主特权、废除十一税等等),但路德对运动提出批评,两人都用到武力来捍卫自身立场。

1525年1月,再洗礼派在致闵采尔的信件中明确表达了自身立场,他们赞同圣经论到的个人和社会变革内容,但批评路德与当局合作和他不同意农民领袖们提出的要求。

在这些信件当中,再洗礼派也开辟了自己的道路。他们指出,如果要遵守耶稣的教导,就不能舞动刀枪。

论到再洗礼派和激进式宗教改革如何成为裁判官或者宗教改革“避之不及的产物”的话,从某种意义上说是很有意思的。裁判官式宗教改革家倡导研读圣经,但当人们开始读经时,他们会发现上面虽然有与裁判官式宗教改革家提议相似的内容,但也存在深刻的不同之处。这些不同之处使得他们发起了与最初宗教改革不相同的运动。

问:再洗礼派为何受到压迫呢?

答:要了解16世纪发生的事情非常重要。一方面,裁判官式宗教改革和经典宗教改革家们标记了一个与罗马天主教会教导的明显距离。这是一种对抗、一种裂变和新道路。

但另一方面,他们保留了地域教会的关键原则,即在既定地域内只存在一种官方信仰,不存在任何其他表达的空间。这意味着基督教制度的延续,特点是一个宗教派别(可能是天主教、路德宗、慈运理派或者后来的加尔文派)的信仰与地域当局的共生关系。在这种制度之下,宗教即公共,公共即宗教。

再洗礼派最先打破了这一原则,成为宗教上的不同意见者。这无疑让他们也被视作政治上的不同意见者。

当局指责他们破坏了地域统一,而且在当局看来,这种非必要削弱了地利,不仅在宗教方面,还在政治和社会稳定度上造成弱势。

重要的是要指出,再洗礼派没有刻意追求成为政治上的不同意见者。但是,他们在信仰和信念问题上的不同意见者立场,必然导致他们对抗统治模式。

在罗马天主教地区和新教地区之中,对再洗礼派的指控都是一模一样的,都是不能容忍异端邪说。再洗礼派不仅被指控为异端邪说,还被怀疑是为外部政治利益服务而叛国。

由于上述原因,他们受到迫害:最先是监禁,在很多情况下,数以万计的人被处决。这种迫害不分男女;很多妇女也是受害者。

在再洗礼运动起源的五个世纪之后,当前的研究表明,虽然罗马天主教地区和新教地区都实施过流放、监禁或死刑等处罚,但绝大多数的处决都发生在前者地区。但新教地区也记录下足够多的案件,表明不宽容程度已经是相当严重的。

1571年,荷兰再洗礼信徒Anneken Hendriks受火刑 图源:Engraving by Jan Luyken, Wikipedia

问:再洗礼派是否有着历史性、教义性的参考资料,比如路德或加尔文?

答:有,但也可说没有。是的,这是一群在撰写他们对基督教信仰理解时表现很突出的人员,但这并不意味着他们没有像路德宗教会或加尔文宗教会那样有着到今天依然在为这场运动正名的伟大人物。

在第一代再洗礼派当中,唯一拥有神学博士学位的是巴尔塔萨尔·胡伯迈尔(Balthasar Hubmaier),他与很多人一样,曾经是罗马天主教的神父。他的作品很多,部分作品在1525年至1526年间被印刷出版。

但很快在罗马天主教和新教地区,再洗礼派作者的资料被禁止印刷。因此,很多著作只得以手抄本的形式保存下来。胡伯迈尔属于第一代(再洗礼派)信徒当中著作最多的人物,他明确提出了这场运动的核心教导,包括信徒洗礼。

其他人写的要少些,主要是写给信徒社群的信件,解释他们为何要这么操行。

举例来说,参加了1525年1月21日洗礼的人,比如费利克斯·曼兹和康拉德·格列伯都留有对这一主题的信件。乔治·布劳洛克在他的回忆录里描述过当晚发生的事情。

此外,我们还可以从再洗礼派接受审判时的记录中了解他们的部分信仰。在接受讯问时,审讯记录记录下他们的回答,让我们可以了解他们的思想和信念。

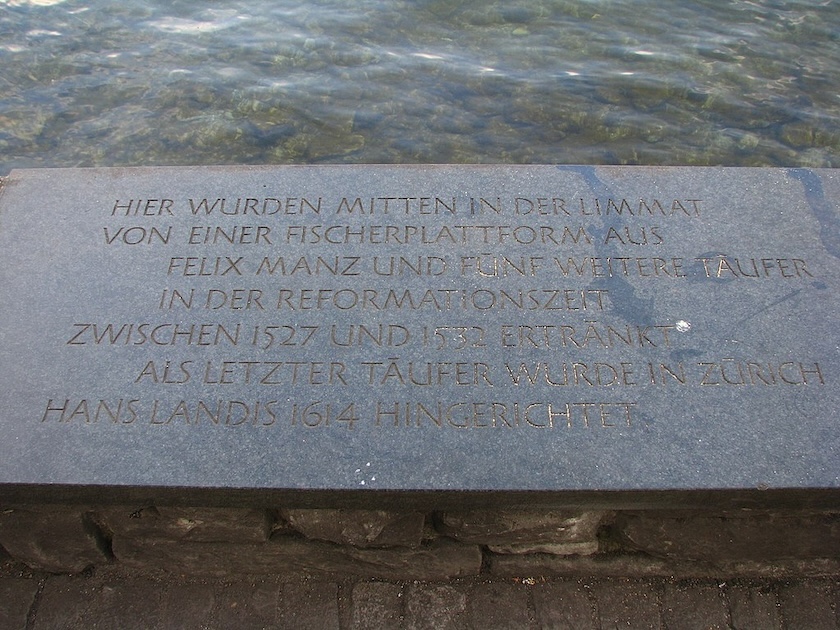

第一代信徒面临着极为严重的迫害。格列伯死于瘟疫。布劳洛克、曼兹和其他当晚事件的参与者被判处死刑。仅在苏黎世洗礼发生的两年后,在瑞士宗教改革家慈运理支持下,曼兹被依据当局法令投河致死。

我们了解第一代信徒这批人作品的另一方式是通过慈运理等宗教改革家们解释他们为何认为再洗礼派的教义是错误的,因为他们有转引再洗礼派的部分观点。

在第二代信徒当中,门诺·西蒙斯(Menno Simons)是位杰出人物,他撰写了大量文章,特别是在持续重压之下的荷兰。他的作品集以多种语言出版,包括荷兰语、德语和英语。

虽然门诺·西蒙斯并不希望他的追随者称自己为“门诺派”,但他的影响造就了这一支再洗礼派分支,还将其信仰传播到很多地区。

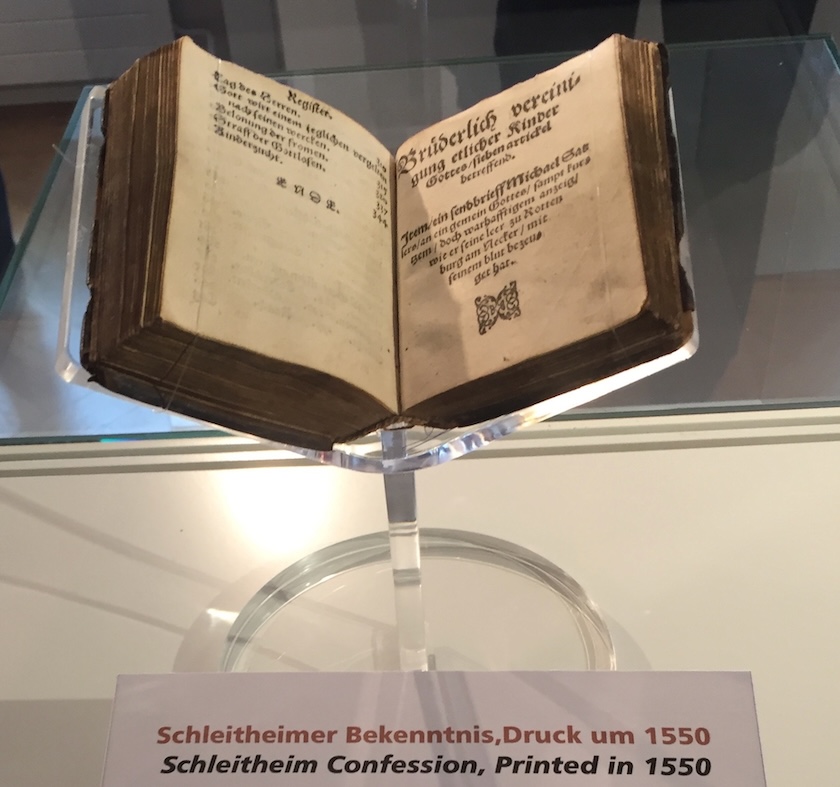

1550年印制德《史莱特海姆信仰告白》 图源:Engraving by Jan Luyken, Wikipedia

问:再洗礼派是如何活过迫害的呢?

答:针对再洗礼派的迫害极为血腥。成千上万的人被监禁、折磨甚至杀害。因此,这场运动不得不地下发展。

在接受洗礼之前,西蒙斯也是一位罗马天主教神父,他的一整个传教生涯(约25年)都是在不断迫害中度过的。令人称奇的是,他是如何逃避追捕,还特别是在连皇帝查理五世都悬赏他人头的情况下。

有些人在他去到各地的旅途中为他提供庇护,虽然在被发现后这些人蒙受了严厉的惩罚。很多情况下,他们因此丧生,因为当局对帮助受迫害者的人恨之入骨。

但是,尽管某些网络很脆弱,缺乏经济、政治或社会力量,但还是设法保护了这些逃脱者。他们想办法利用信件、纸条和巧妙策略保持联系,这些都是当今研究的主题,他们对天主教和新教势力的抵抗令人钦佩。

这种抵抗的关键似乎在于再洗礼派对其信仰和遵循耶稣教导之信念的坚定承诺。

这一承诺反映在他们愿意接受所谓的“三种洗礼”:水礼、灵礼和血礼。最后一种洗礼意味着他们极有可能因为信仰而殉道。但是,值得澄清的是,他们并不寻求殉道;殉道不是他们期望的目的,而是他们接受这种可能性作为他们追随耶稣的一部分。

这场运动能存活至今,还因为信徒们在某时某地得到了宽容。如在1520年代晚期和1530年代之初,他们在斯特拉斯堡得到接纳,导致不同地区的再洗礼派迁往到那里。

后来,他们听闻摩拉维亚可以接纳他们时,便大批迁往那里。但是,这种宽容状况并未持续多久,他们又被迫继续逃亡,不断迁往他处或秘密留在定居地。

这一不断迁移的局面和隐蔽性使得再洗礼派成为一支“外流信仰人群”,这支人群不仅在那个时代,到今天依然还在设法保持他们的信仰和传统。今日,这一激进宗教改革分支的后裔社区依然存在着,实践他们的教导。

记录下他们是如何组织起来的文件读起来令人浮想联翩:指导他们该走哪条路、某些地区的危险和避免被抓住的策略。这些文件证明了他们的智慧、决心和对信仰的执着,正是这些信仰支撑着他们克服了看似毫无希望的困难。

问:这让我想起了西班牙宗教改革家卡西奥多罗·德·雷纳(Casiodoro de Reina,西班牙语版圣经雷纳圣经,Reina Bible,的翻译者,该部圣经是后来更著名的雷纳-法雷拉西语圣经,Reina-Valera Bible的基础版)也在斯特拉斯堡寻求避难。

答:卡西奥多罗·德·雷纳同情并结交了几位激进派宗教改革家。他很可能受到了自己在西班牙遭受迫害经历的影响。

卡西奥多罗·德·雷纳在英国的停留期间,很是同情(宗教)被迫害者,也在那里接触到与裁判官式宗教改革所截然不同的激进派宗教改革家。

在伦敦期间,他拜会过其中部分人士。而后来,他在1563年9月逃离伦敦返回欧洲大陆时,又有了遇见这些激进式宗教改革之表达的新机会。

卡西奥多罗·德·雷纳对自己所遭受的迫害态度不能赞同,特别是在西班牙,因为那里的不宽容很是极端。因此,他主张为不同的信仰表达提供共存空间,这种做法既反映了他的个人经历,又映射出他对宗教自由的理解。

问:再洗礼派几个世纪来又是如何发展的呢?

答:从16世纪算起,再洗礼派团体继续着逃亡之路,直到他们寻找到可以受宽容的地方。

这些团体中包括在多个地域寻求庇护的门诺·西蒙斯的追随者门诺派。起初,他们定居在摩拉维亚,之后又是普鲁士、乌克兰和东欧其他地方。但是,社群必须接受很苛刻的条件,如不得传播他们的信仰。

在俄罗斯,门诺派受到宽容,还获得了土地,但有个保持政治中立的承诺。基于耶稣的教导,他们坚守和平主义立场,不得拿起武器、参与军事冲突或效忠任何政治政权。

这些信仰虽然给予他们作为和平缔造者的独特身份,但也使得他们难以留在某些地区,特别是在俄罗斯爆发布尔什维克革命(即十月革命)之后。

这场革命运动的到来标志着一个转折点。门诺派的历史经验让他们预见到,拒绝服从政府有关服兵役或战争命令可能导致迫害的再次发生。因此,他们寻求新的机会,开始移民美洲。

最初,一些小团体移居美国,特别是宾夕法尼亚州,他们在那里发现一处更加宽容的宗教环境。

在加拿大,他们最初受到欢迎,但义务兵役制度的要求使得部分门诺派团体另寻他处。

1922年,他们抵达了受阿尔瓦罗·奥夫雷贡(Álvaro Obregón)总统领导的墨西哥革命政权的墨西哥。尽管革命背景充斥着暴力,但墨西哥政府尊重他们的信仰,在契瓦瓦州夸乌特莫克城附近的无人区拨给他们土地。他们于是在那里定居下来,形成一个到今天依然存在着的蓬勃发展的社区。

后来,门诺派继续迁移到巴拉圭和拉丁美洲其他地区,成为一个尽管遭受持续数百年迫害,但依然设法维护了自身信仰原则和和平共存的群体。

问:再洗礼派运动对全球基督教有何影响?

答:我们可以说再洗礼派是作为一场始于16世纪的信徒社群运动的一部分,那时的很多信徒认为,仅仅有皈依经历是不足够的,还要参加某一信徒社区,实践出追随耶稣和福音的原则。

纵观历史,其他团体也有着相同的发现,但却不一定像南欧或其他地方的再洗礼派那样有着历史延续性。

举例来说,在德国、荷兰和其他欧洲地区,都存在再洗礼派的团体。

再洗礼派基于自身圣经神学信念,得出的结论超越了上述范围,这就为何他们被称之为“再洗礼派”。这个称呼并不是由他们选择的,而是被外部人员强加上的,再洗礼派称呼这些外部人员为“cata-baptists”,即需要施洗的人。

在一个全体孩童都接受过洗礼的社会中,在归信的情况下进行信徒洗礼似乎是“第二次洗礼”。但是,再洗礼派并不认为他们是在进行第二次洗礼,而是进行由耶稣命定的洗礼。

再洗礼派也是支持信徒社群与国家分离理念的先驱者,他们在自己的著作中将这一观念形容为“基督的完美”。

对于他们而言,在基督里无舞刀弄枪之处,将信仰加到他人身上必须是一场自愿行为。

这一原则出现在1530年由斯特拉斯堡一再洗礼派团体所写的文件当中,他们在其中解释了为何城市当局须要尊重他们的信仰,及政治管辖权为何应当不干预个人良知。

虽然该原则并非一项政治学条约,但它是一项从信仰角度解读公共秩序的提案,涉及到信仰社区领域和国家领域之间的区别。

宣称这一原则很重要,因为人们在论到良心自由的时候,再洗礼派的影响经常是被忽略掉的。虽然人们会提到历史上其他运动是这一概念的先驱,但实际上再洗礼派是在16世纪就明确首倡这一概念了。

再洗礼派运动发展到整个欧洲,包括英国,也影响到很多地方(虽然并非是直接影响)。

秘鲁宣教学家、神学家、国际演说家塞缪尔·埃斯科瓦尔(Samuel Escobar)指出,拉丁美洲及西班牙(后者还有争议)的福音派基督教,其起源都存在再洗礼派的特征。

因此,尽管再洗礼派的想法得到了传播,但它并不是世界各地信徒社群运动的直接原因。有时候,这些社群得出了自己的结论,却是与再洗礼派的神学假设不谋而合。

问:阿米什人与再洗礼派运动有联系吗?

答:阿米什人(The Amish)是再洗礼派的一个分支,而且他们不算门诺派。作为最知名的再洗礼派分支,可追溯至16世纪的门诺派延续到了今天。

最初在1525年1月21日接受洗礼的人,比如说格列伯、曼兹等人,都没有教会以他们的名字来命名。但是,由门诺·西蒙斯领导的这支团体设法延续了下来,其可归功于几个因素,包括散布到各处的16世纪原始社区的组织和延续性。

在再洗礼派运动内部,由于迫害和其他因素,部分社群发展出不同的办法和强调特定的教导。因此,阿米什人在某些方面具有更为激进的结构,比如集体主义或一元论,虽然也有门诺派团体采取过更多的集体主义办法。但是,认为再洗礼派和门诺派为同义词是错误的,因为再洗礼派好比一颗枝繁叶茂的大树,有多个枝丫,而其中最大型或最知名的分支就是门诺派分支。

在阿米什人和其他同属于再洗礼派的社群(比如说兄弟会,Brotherhood)的场合,他们与门诺·西蒙斯的假设存在相似之处,但也有不同的地方。

重要的是,在今天已经遍布全世界的再洗礼派当中,已经不再局限于最初在欧洲出现的门诺派、阿米什人、胡特尔派(Hutterite)和其他殖民地社群。今日,很多人都可以将自己的血统追溯到16世纪的苏黎世,但今天流行的再洗礼派与那些早期社群是截然不同的。

门诺会世界大会(The Mennonite World Conference)汇聚了再洗礼派、门诺派和友爱会(Brethren)等拥有再洗礼派表达的一众基督教会。该大会有着超过2百万信徒,但它也只代表了希望成为大会一部分的再洗礼派教会。

问:现在,再洗礼派增长最多的地区是哪里?

答:有意思的是,今天大多数的再洗礼派-门诺派教会都不在欧洲、加拿大或是美国,而是非洲,特别还是在肯尼亚、埃塞俄比亚,那里有着一些最大型的门诺会世界大会的附属教会。再洗礼派信仰的这一扩展,也达到了其他地方,比如三年前举行过一次重要全球大会的亚洲。

今天,再洗礼派和门诺派运动主要来自全球南方,不再像很多世纪之前那样与人种和白人社群那样联系在一起了。这场革命的意义重大,因为世界基督教不再集中在原来的新教大国之中,而是集中在教会采用“信徒教会”方式的其他地区。从这个意义上来说,再洗礼派模式是最主要的,信徒教会和多文化方式是其特征。

从门诺会世界大会的组成来看,委员会和权力机构是高度水平向的。大会的管理机构由来自各种语言、部落和民族的人员组成,反映出《启示录》中所表达的全球合一的愿景。

利马特河,费利克斯·曼兹及其他五名信徒被投河处的纪念铭文 图源:Roland zh, CC BY-SA 3.0, Wikipedia

问:您对再洗礼派500周年纪念抱有何种期待呢?

答:门诺会世界大会正处于改名过渡期,他们很可能改名为再洗礼派门诺派世界大会(Anabaptist Mennonite World Conference),正如我前面提到的,并非所有的再洗礼派都是门诺派。

现在,全球上和地方上都有各式各样的活动。在墨西哥,全年都能有外展活动,在世界很多再洗礼派的激进宗教改革还鲜为人知的其他地方也是如此,

活动将包括专题研讨会、会议、图书出版和全球会议。一大重点将是5月21日至29日于德国和瑞士举办的一系列会议,而5月29日将举行最终缅怀聚会。

此外,活动还准备了特别书籍,如灵修读物和包括有各类注释、16世纪再洗礼派之语录的“再洗礼派圣经”。在拉丁美洲,1月21日将于秘鲁库斯科举行拉丁美洲聚会。那些关注或使用社交媒体的人士将可以参与其中某些届时将在网络上作免费获取的活动。

就我个人而言,我正在完成一部有关16世纪再洗礼派运动的书籍,我希望它可以在接下来的几个月里,也就是在5月前发布。对于我们这些自认是西班牙语世界再洗礼派分支的继承者的人而言,我们的任务是让人们了解16世纪再洗礼派的文献。我们致力于这项努力,正在积极工作。

源自Evangelical Focus

感谢您的阅读!我们非常重视每一位读者的声音。若您在阅读过程中有任何想法、疑问、建议或其他想与作者交流的内容,或愿意帮助指出文章的不足之处、提出改进建议,欢迎通过邮件(jidushibao@gmail.com)与我们分享。您的反馈不仅能帮助我们不断优化内容质量,也能让更多读者受益。我们会定期整理与回复大家的意见,优秀的建议还可能在后续更新中得到采纳。

反馈时,也请您具体指出是针对哪篇文章提出的意见与反馈。

期待与您保持互动,让内容在交流中不断完善。

立场声明

基督时报特约/自由撰稿人文章,文中观点仅代表作者立场,供读者参考,基督时报保持中立。欢迎个人浏览转载,其他公众平台未经授权,不得转载!

版权声明

凡本网来源标注是“基督时报”的文章权归基督时报所有。未经基督时报授权,任何印刷性书籍刊物、公共网站、电子刊物不得转载或引用本网图文。欢迎个体读者转载或分享于您个人的博客、微博、微信及其他社交媒体,但请务必清楚标明出处、作者与链接地址(URL)。其他公共微博、微信公众号等公共平台如需转载引用,请通过电子邮件(jidushibao@gmail.com)、电话 (021-6224 3972) 或微博(http://weibo.com/cnchristiantimes),微信(ChTimes)联络我们,得到授权方可转载或做其他使用。